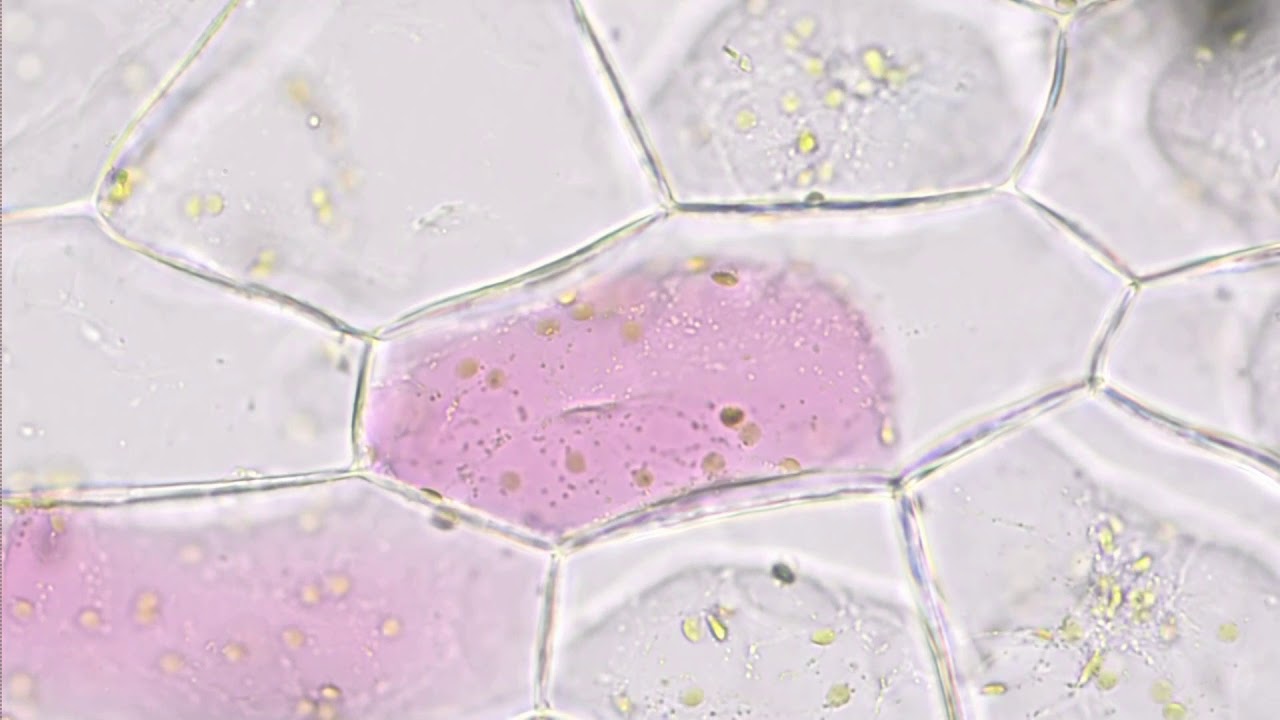

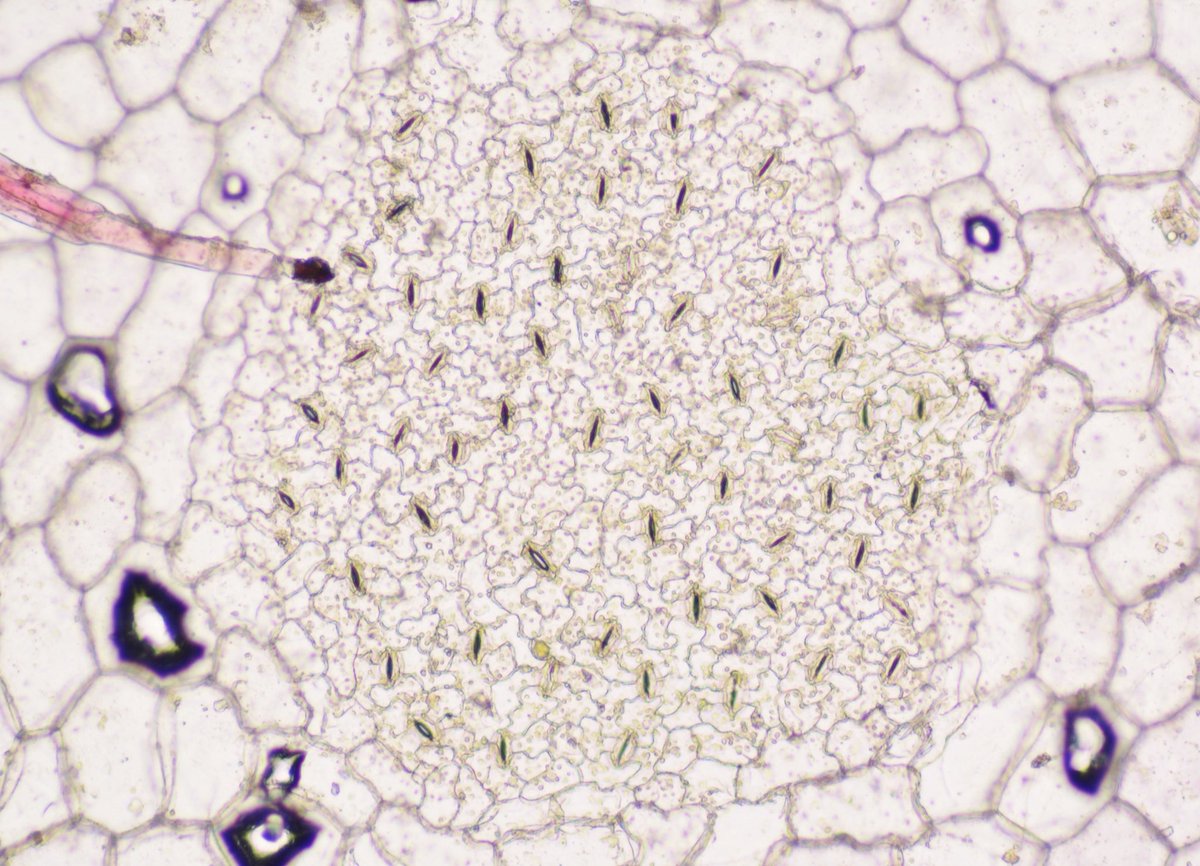

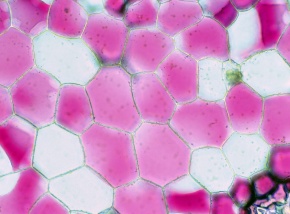

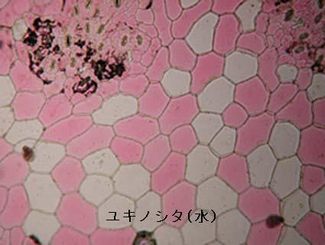

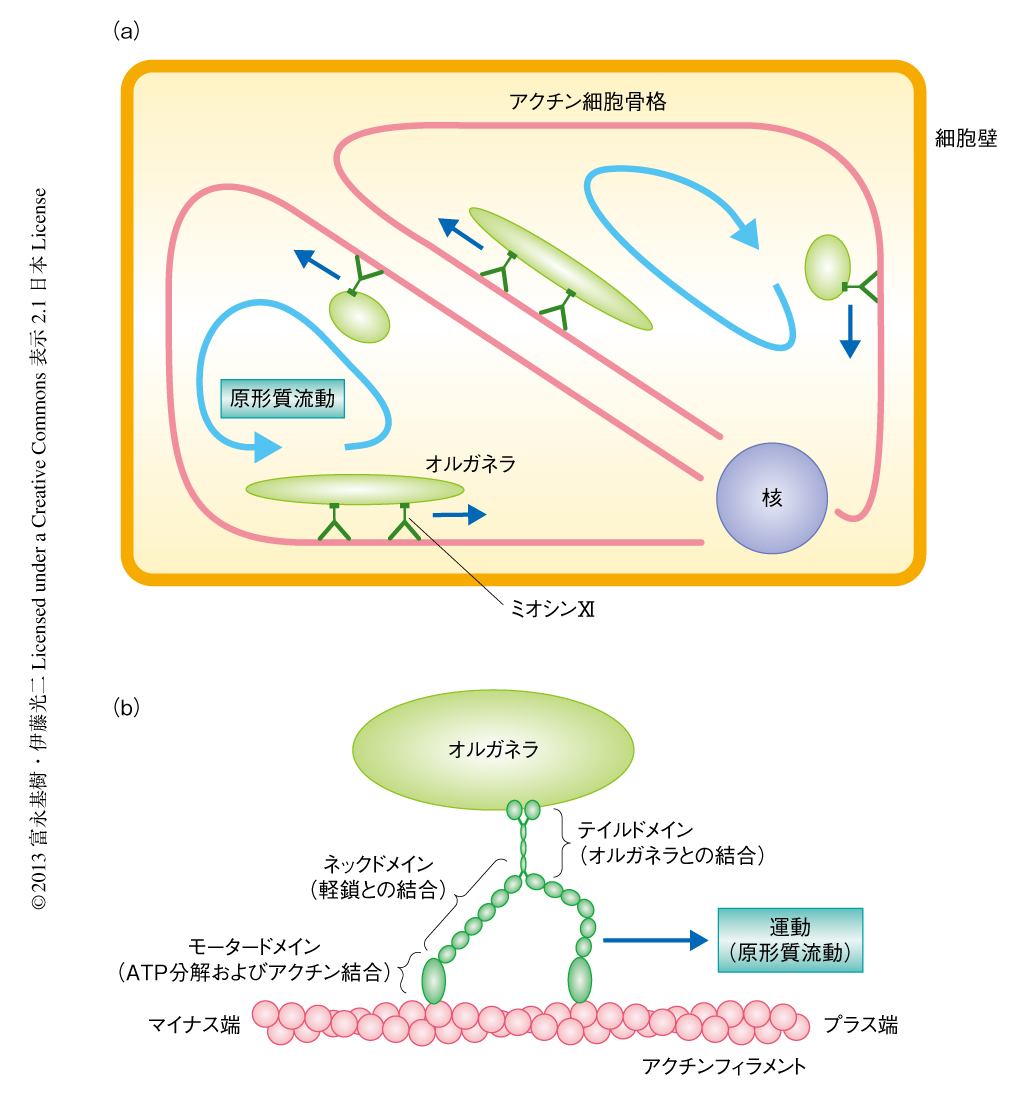

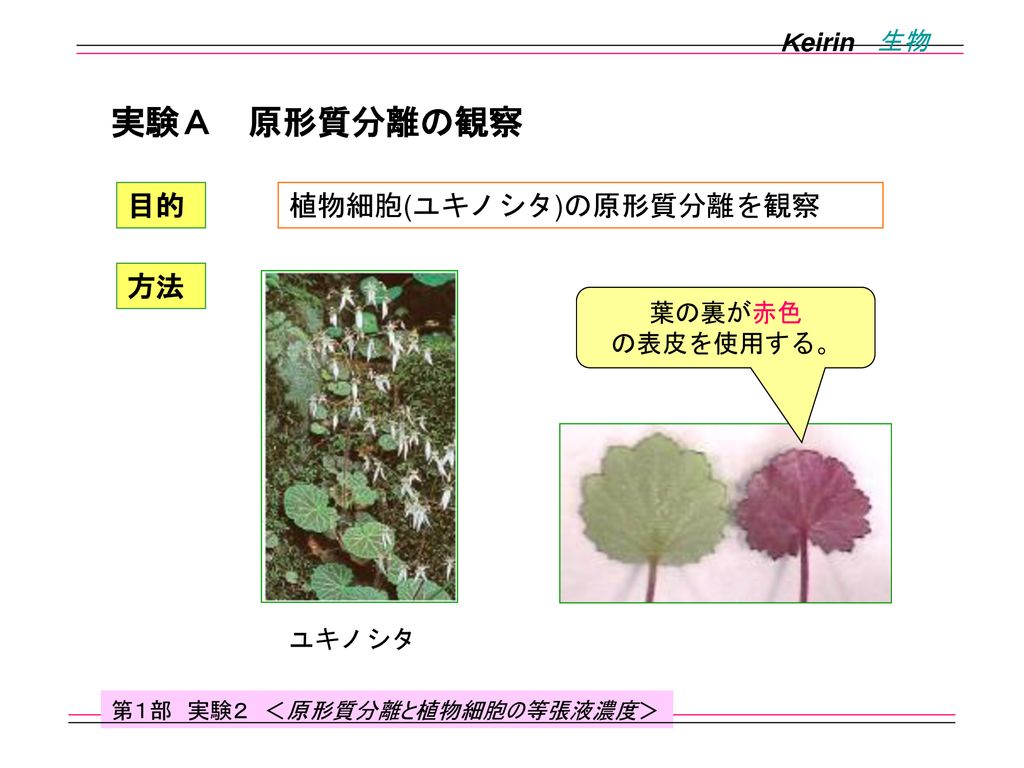

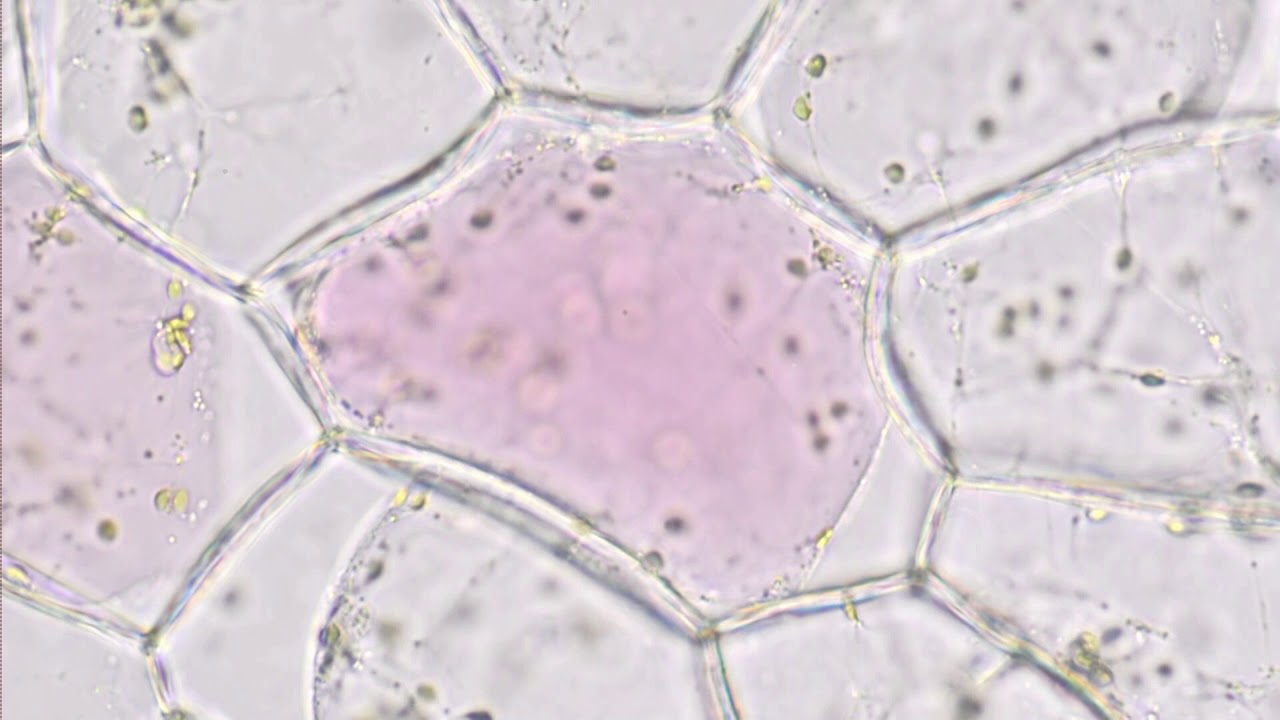

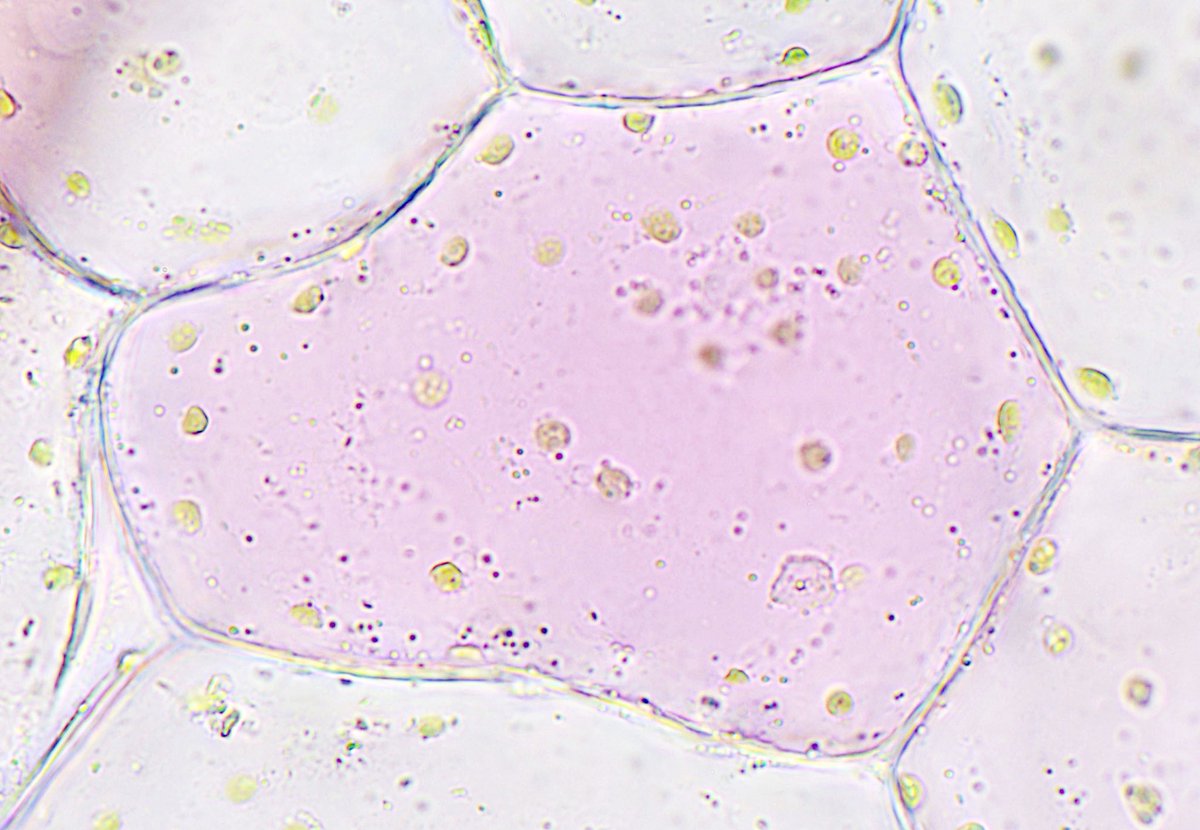

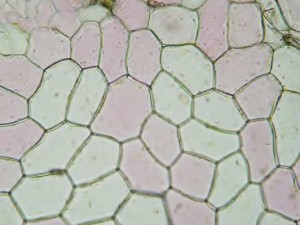

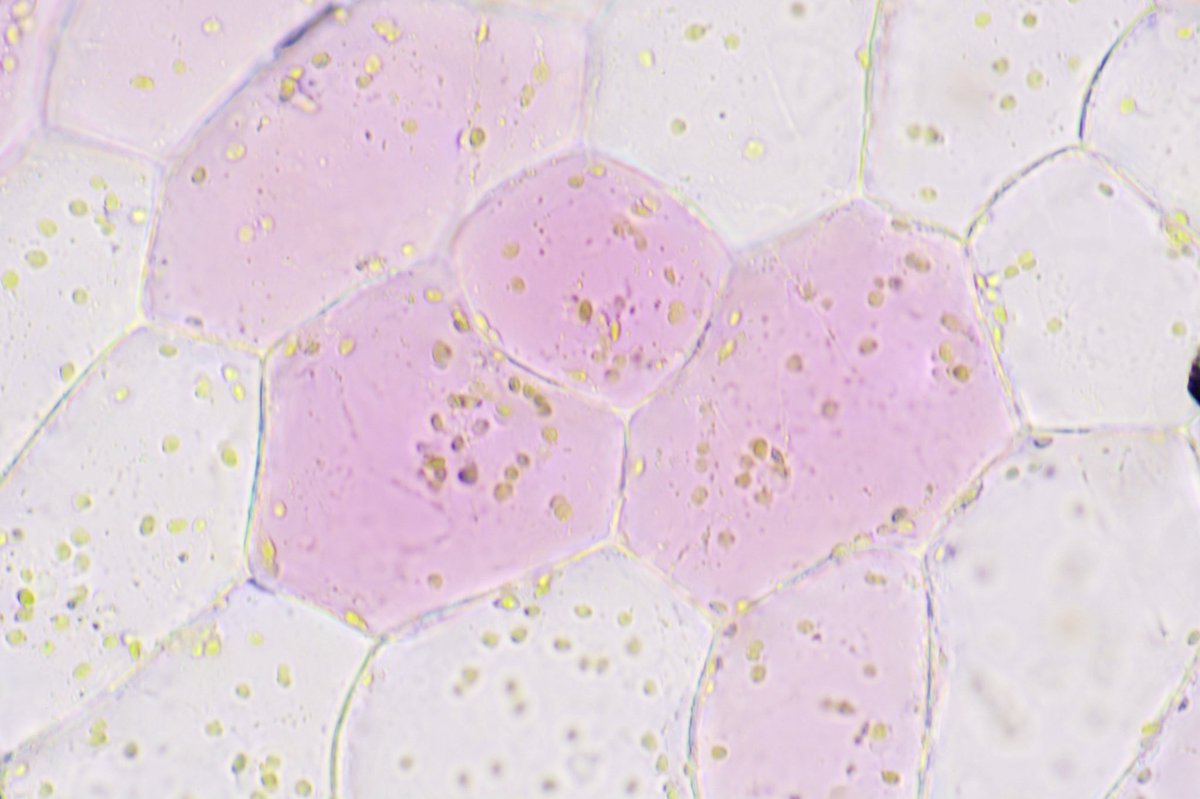

原形質分離の観察(サツキの花弁) 植物の細胞膜がもつ透過性について、低張液(純水)や高張液(スクロース溶液)に浸してその様子を観察し、浸透圧について理解を深める。 ※サツキの花弁の他、葉の裏が赤いユキノシタ・アカタマネギのりん葉・ムラサキ輸送タンパク質には「チャネルタンパク質channel protein」と「運搬体タンパク質carrier protein」の2種類がある。 チャネルタンパク質は単なる通路を提供するだけなのに対し、運搬体タンパク質は,特定の分子を結合して一連の構造変化を行うことにより運ぶ。原形質分離の観察 単元 生物Ⅰ「細胞」 工夫した点 ユキノシタは半常緑多年生草本で,湿った地上や岩上に自生し,かつては民家の周辺等によく見られる植物であった。

原形質分離

原形質分離 ユキノシタ 理由

原形質分離 ユキノシタ 理由-原形質分離の実験をしたのですが、ユキノシタを5%のスクロース水溶液に入れたときは原形質分離が起こらないのに、3.5%の塩化ナトリウム水溶液に入れたときはなぜ原形質分離が起きるのですか? 生物学 解決済 教えて!goo(1)原形質分離をしなくなる限界濃度を決定する。各細胞の浸透圧にはわずかの差があるから、 001m おきの濃度区分が限界濃度を判別できる限度のようである。 (2)溶液によって原形質分離の形が違わないか、自分の担当以外の溶液での原形質分離を互い

実習4 原形質分離

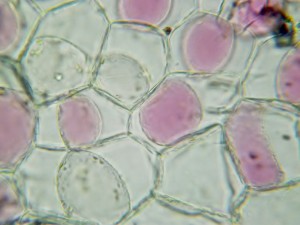

原形質分離というもの またはそれが起こる理由がわかりません。 教科書には「生きた植物細胞を高張液にいれると脱水がおこり、細胞膜が細胞壁から離れてしまうこと」と書いてありました。 もっと詳しい説明をして原形質分離でユキノシタの葉の赤い部分を使用する目的はなんでしょう 植物 ユキノシタを 様々な濃度のスクロース溶液に浸して 原形質分離を観察する実験で、私は濃度16%まででしたが 高い濃度(80〜90%ぐらい)の溶液に浸しても 原形質分離をするの原形質分離の観察 ユキノシタの葉の裏面表皮 スクロース液 ④ 原形質流動 ⑤ 原形質分離 かった。その理由として最も適当なものを,次の①~⑤のうちから一つ選べ。

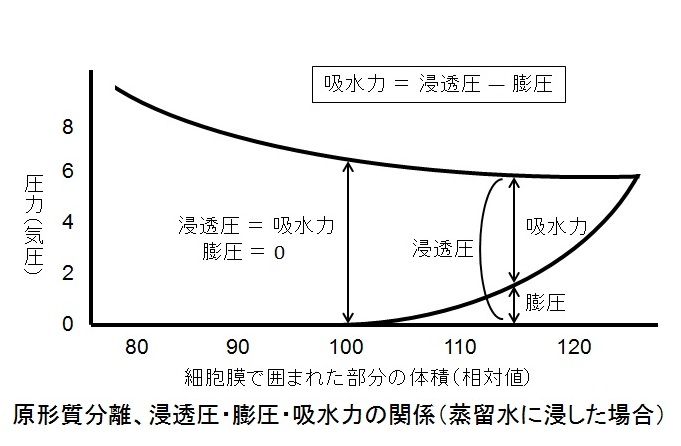

原形質分離(細胞が脱水して"縮む"ことで細胞膜が細胞壁から離れてしまう現象) 限界原形質分離(細胞膜が細胞壁から離れる寸前の状態) 生理食塩水(ヒトの細胞と等張の約09%食塩水) 溶血(赤血球が、吸水&破裂する現象)分離が激しくおこり,紫色の液胞がどんど ん収縮していく。また,液胞の周囲に無数 の果粒(おもにミトコンドリア)を含んだ 透明な原形質を観察することができる。 図1 ムラサキツユクサの雄しべの毛 参考 (1)ムラサキツユクサの雄しべの毛は,生長したがってその体積も変化せず、つまり限界原形質分離の状態にあると言える。 また、「膨圧=0」でもある。 この時も、以下の等式が成立する。 細胞の吸水力=細胞の浸透圧=外液の

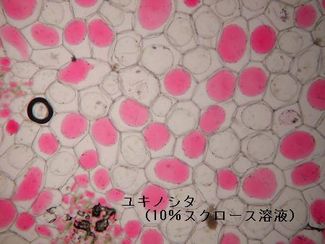

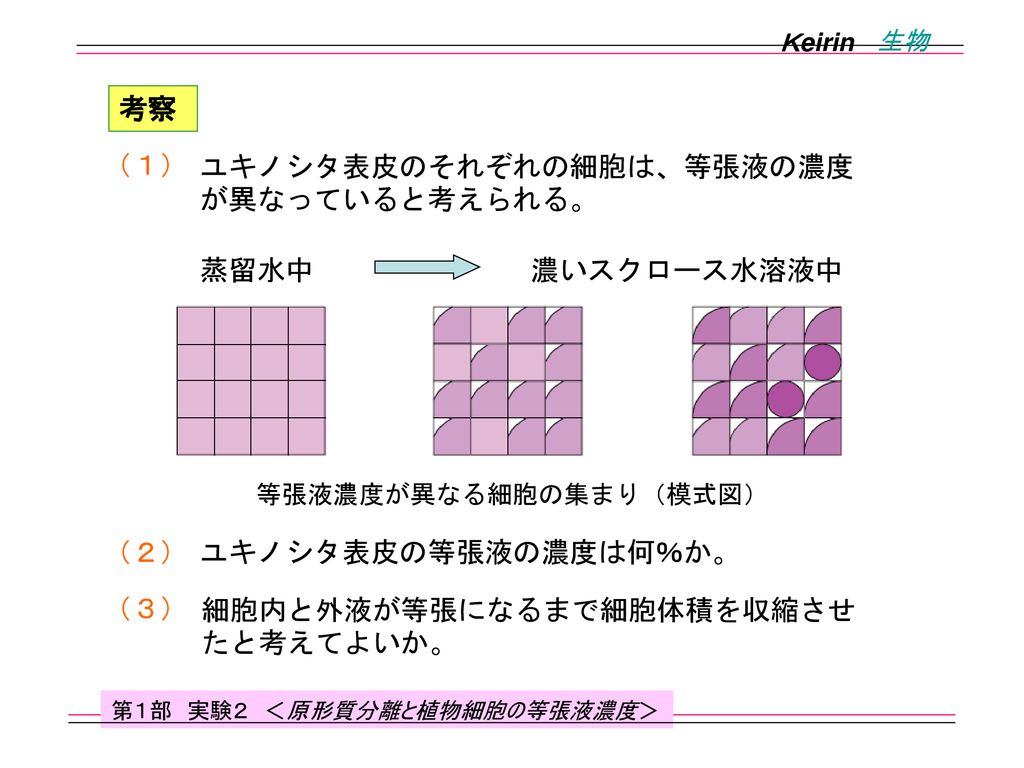

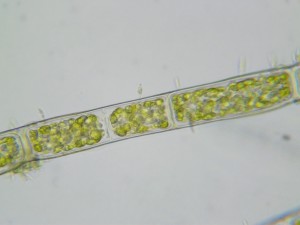

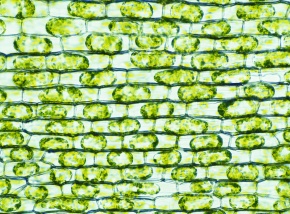

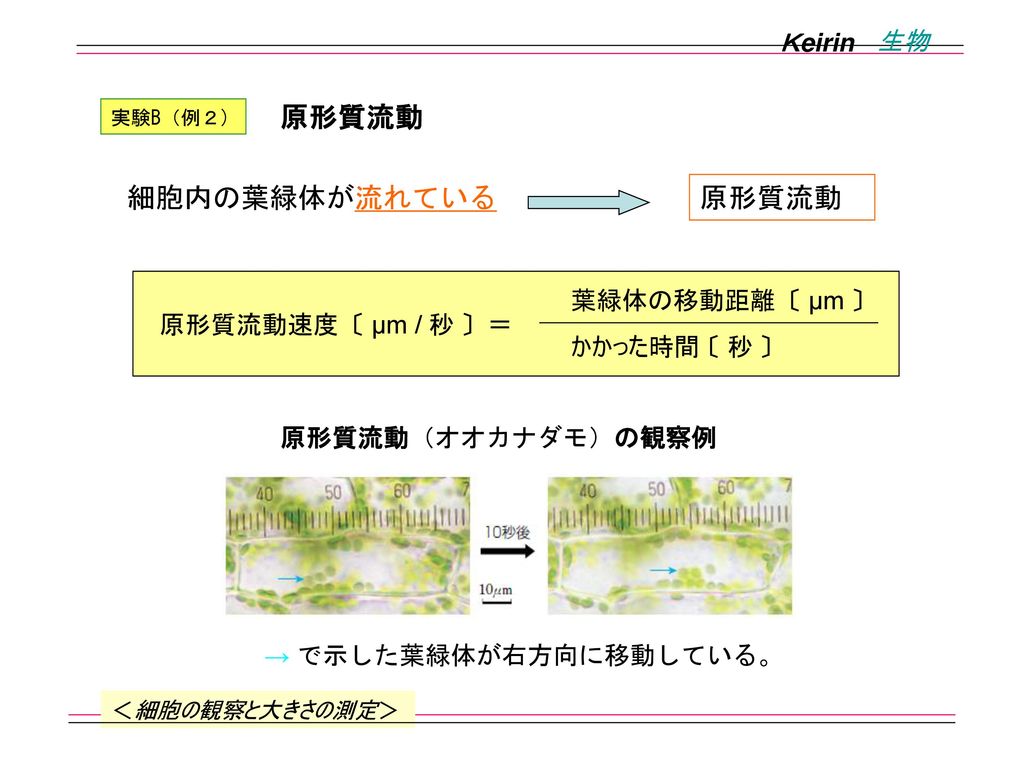

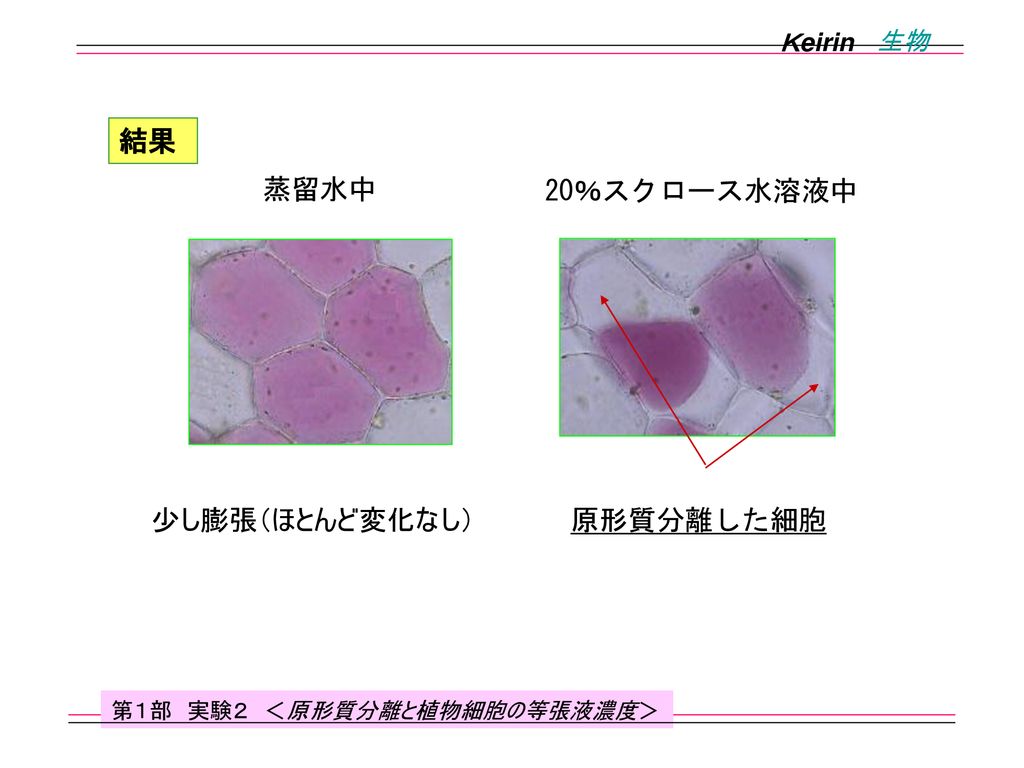

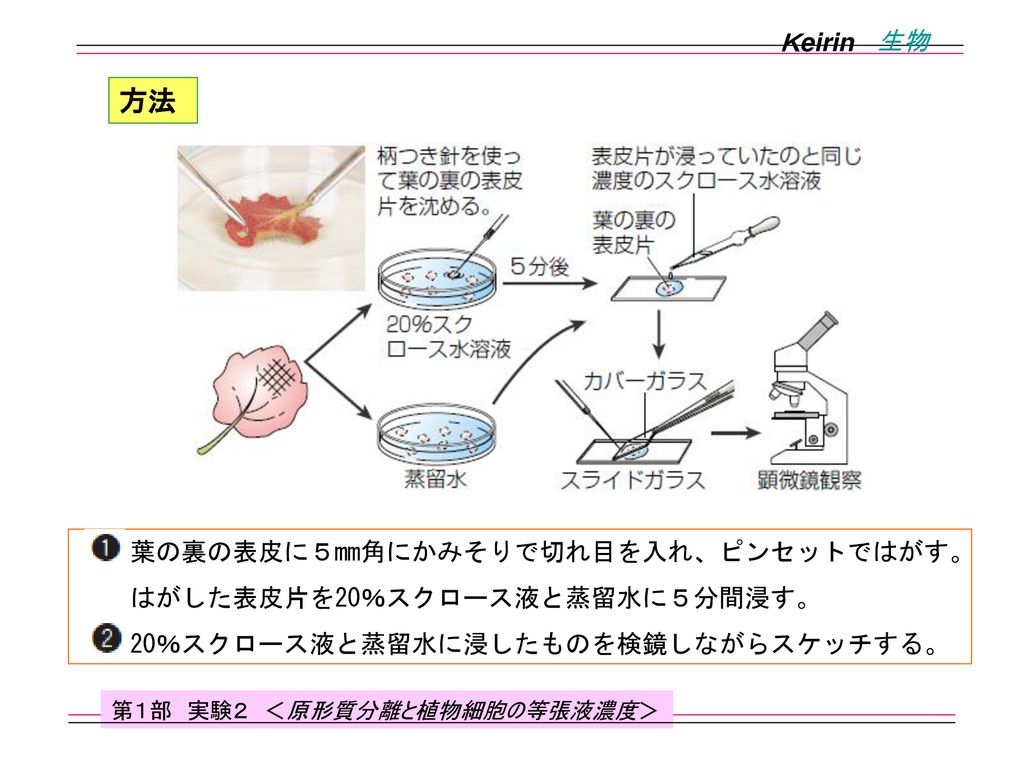

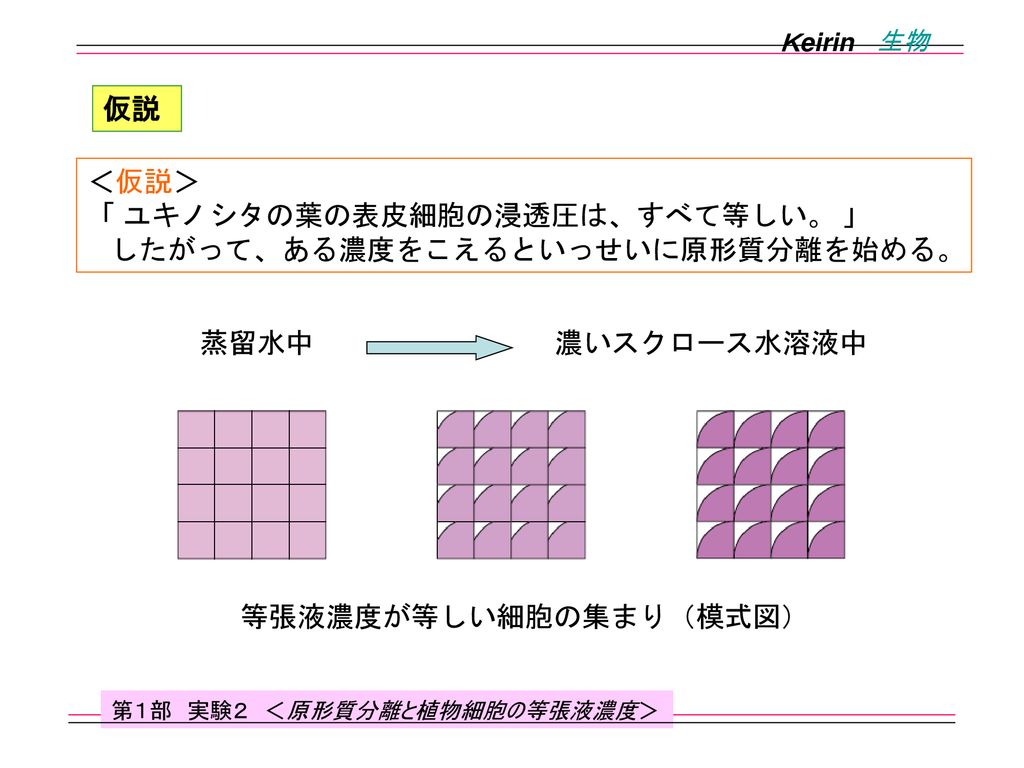

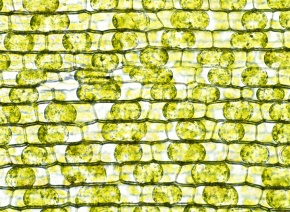

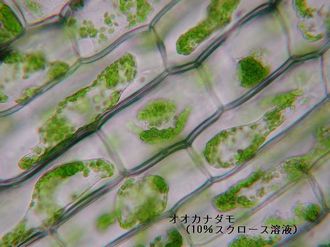

文部科学省検定教科書 「高校生物」の著者 紫野高校非常勤講師 矢嶋正博 Yajima Masahiro が制作した映像です。内容 オオカナダモを使って原形質生物 Keirin 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 <原形質分離と植物細胞の等張液濃度>原形質流動・分離・復帰の観察 時間がないので、私は、原形質流動・分離・復帰の観察を1時間で行うことにしている。 材料は全てオオカナダモ。 対象が大きいので、顕微鏡操作に不慣れな生徒にも扱いやすい。 準備 材料 オオカナダモの葉

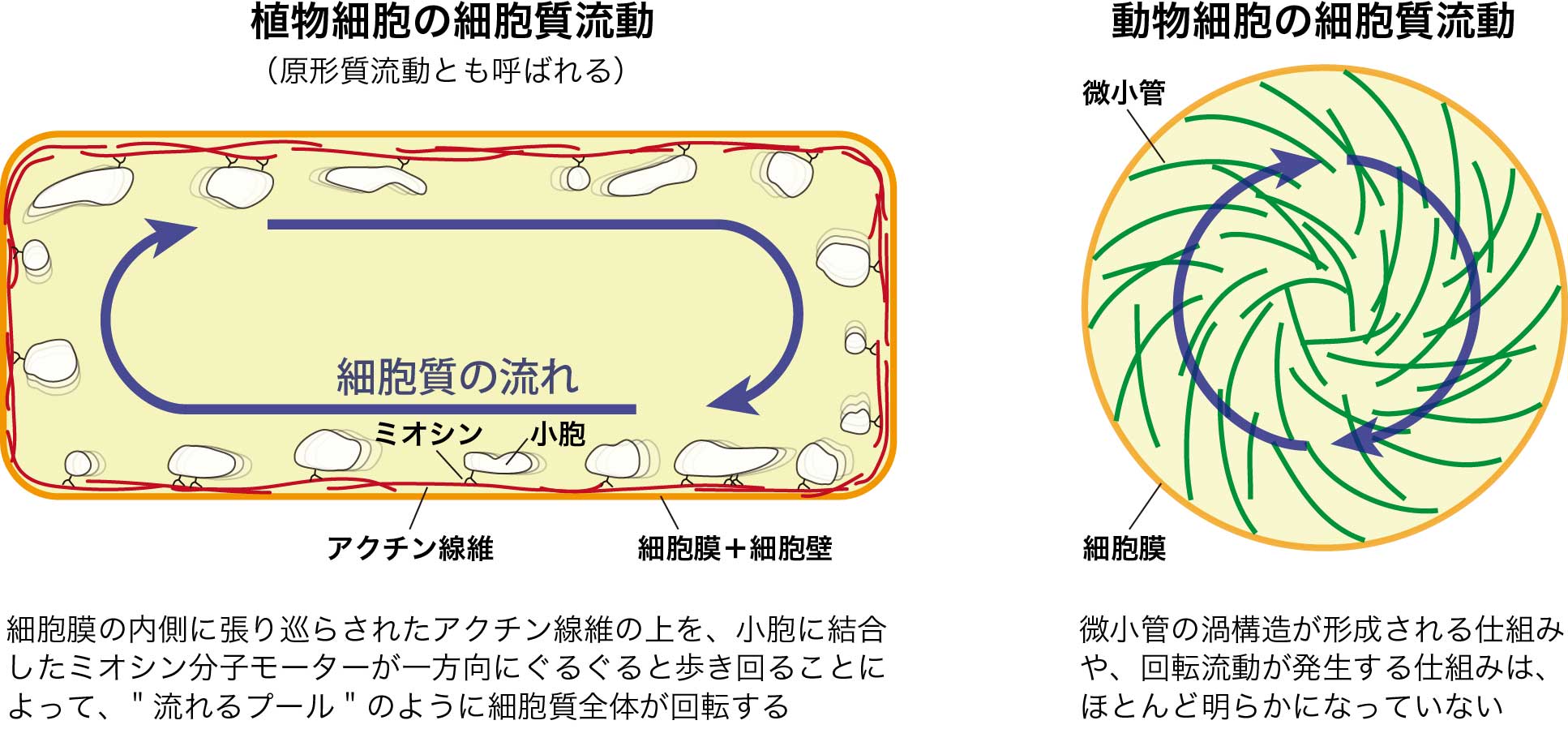

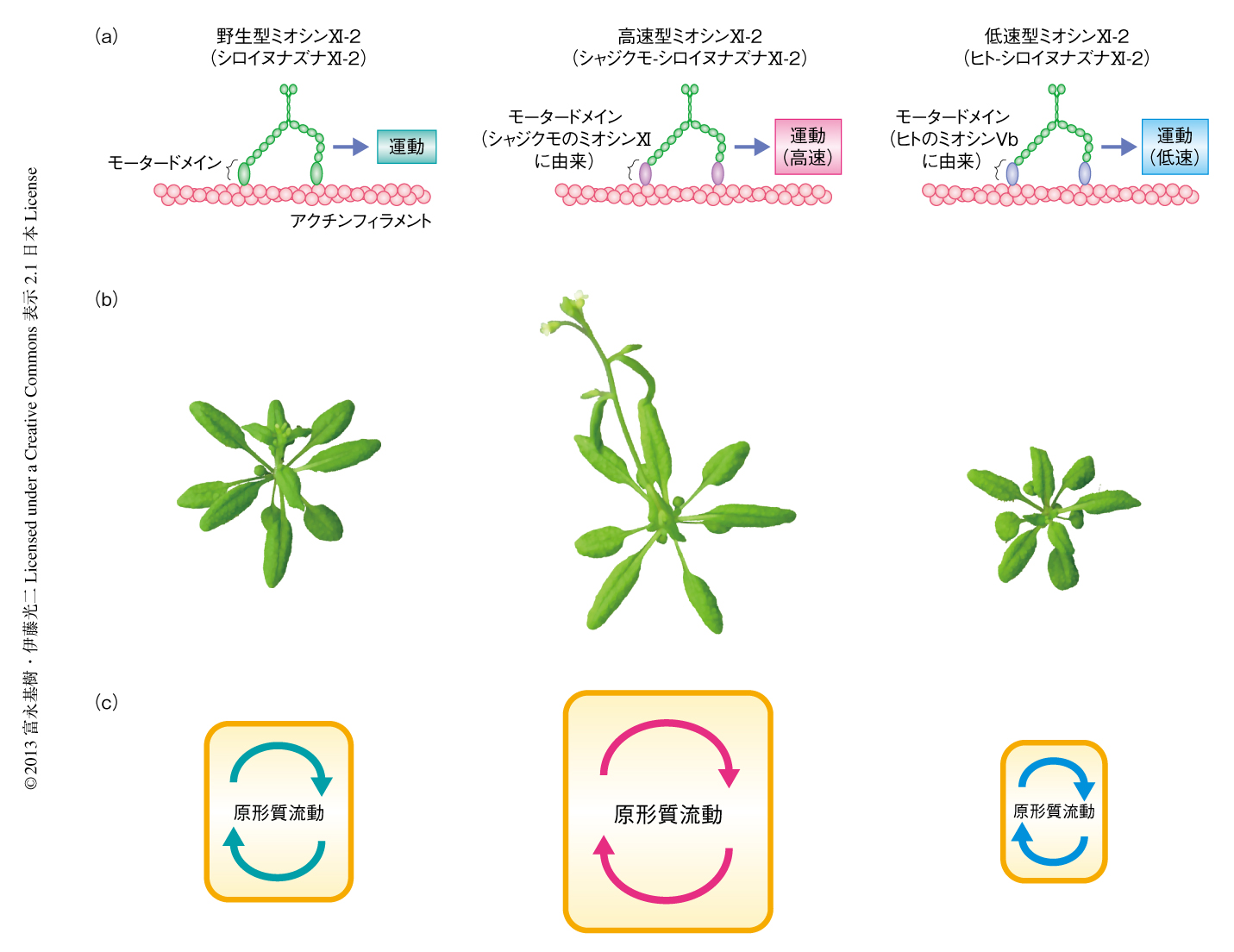

細胞の原形質流動のしくみを解く 0年来の植物細胞の謎に迫る 京都大学

ユキノシタ原形質分離 100倍速 Youtube

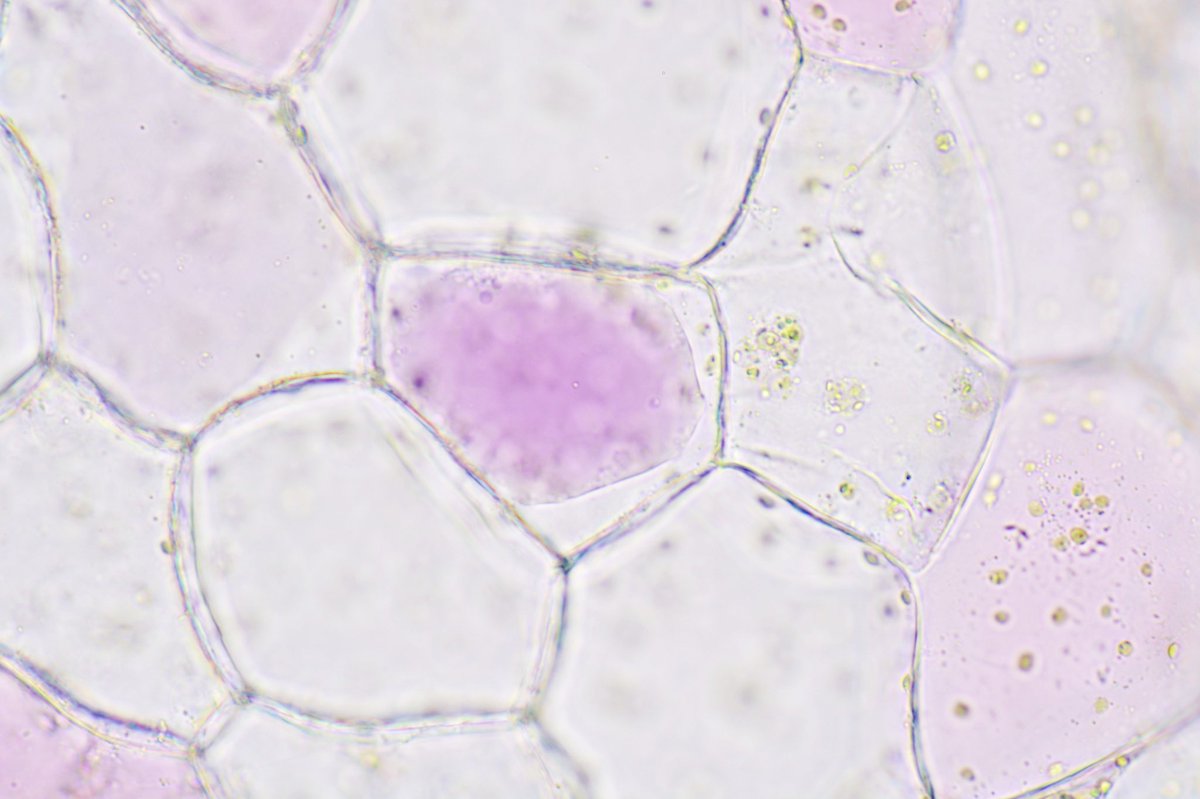

原形質分離 対象等 高校 目的 ・ ユキノシタの細胞をスケッチし細胞の構造を調べ、原形質分離を観察する 準備 顕微鏡、スライドガラス 2枚、カバーガラス 2枚、ピンセット、スポイト、水、ショ糖溶液、カッターナイフ、濾紙 使用材料 ユキノシタ原形質復帰 原形質分離が起こっている状態を検鏡しながら、スクロース水溶液を水と置き換える。 ユキノシタは摘みたての葉よりも、少ししんなりしたものの方が剥がし易い。細胞膜と細胞壁が離れ原形質分離を起こす。 大学入試 生物 記述問題を攻略 3月 q原形質分離について ユキノシタを使った実験についてお聞きしたいのですが、5%、30%のスクロース溶液での細胞の原形質分離の程度はどうなのですか?

1

液胞に含まれるアントシアンについて 原形質分離を観察するのに よく ア Yahoo 知恵袋

H28/4/26 (火)生物の授業、ユキノシタを用いた浸透圧実験 平成28年4月26日(火)5,6限 3年生(3B)の生物で「ユキノシタ」を用いた 浸透圧・原形質分離の実験を行った。 「ユキノシタ」は校庭の花壇の石垣周辺に群生 している。 葉裏のできるだけ赤い1個の卵細胞、2個の助細胞、3個の反足細胞(いずれも核相n)と 2つの極核をもつ中央細胞(2n)ができる。 受粉と重複受精 受精 ↓ 雄原細胞が花粉管内で1回分裂し 2個の精細胞と成る。 ↓ 1個の精細胞が卵細胞と受精 → 受精卵(2n)1 原形質分離の改良実験 1.目 的 原形質分離の実験は、細胞膜の性質を学ぶうえで一般的に行われる実験である。しかし、原形質 分離が見られる細胞で、細胞壁と細胞膜の間に外液(スクロース溶液)があることを見て確認する ことはできない。

楽天ブックス 原形質流動 秦野節司 本

実験生物 7

原形質分離の実験で‥ 1157 ユキノシタを、 様々な濃度のスクロース溶液に浸して、 原形質分離を観察する実験で、 ユキノシタを、原液(エタノールなど、どんなものでも良いです) に浸しても、細胞は壊れずに原形質分離をするのでしょうかTitle P2・3 Created Date PM実験 原形質分離と浸透圧 (1)35%、70%、105%、140%の濃度のショ糖液と水を、シャーレの中に入れる。 (2)それぞれのシャーレにユキノシタの葉の裏面表皮をつけ、5分後にスライドガラスの上に取り、それぞれの溶液を1滴ずつ落とし、カバーガラスをかけ

細胞の原形質流動のしくみを解く 0年来の植物細胞の謎に迫る 京都大学

原形質分離

原形質分離 ユキノシタ 使用理由 – ユキノシタの葉の表皮 ユキノシタの葉を使った原形質分離の実験についての質問です。原形質分離をした細胞は濃い赤色、蒸留水中の細胞は薄い赤色。回答 ゆー 約3年前 細胞を高張液 (濃度の高い液)に入れると、細胞内と細胞外の濃度を同じにしようとして、細胞内の水分を外に出します。 そうすると細胞膜が縮んで細胞壁から剥がれる という感じです! この回答にコメントする 回答するには質 動物細胞の 浸透現象 細胞膜の透過性と 物質の出入りにつ いて理解する。 ⑬ ⑬演習問題 9 植物細胞の 浸透現象 植物細胞と動物細 胞の浸透現象の違 いについて理解す る。 ⑭ ⑮ ⑭ョヴェク ヴダ ⑮演習問題 10 原形質分離 の観察

原形質分離

共同発表 植物の大きさを制御する新たな手法を発見 植物の原形質流動の本質的な役割を解明

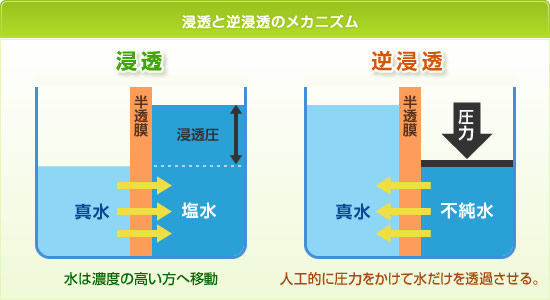

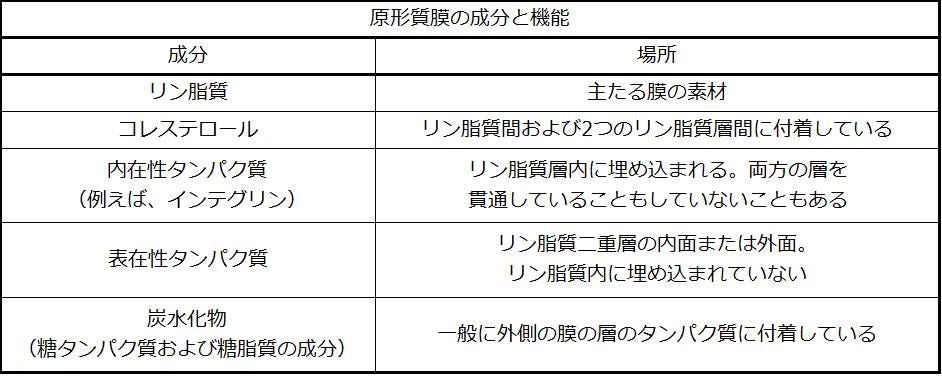

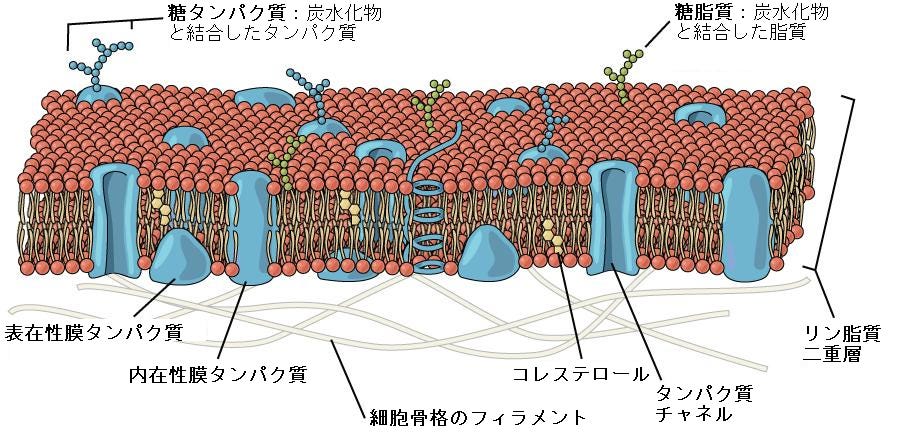

細胞膜と浸透現象 ・ リン脂質二重層のところどころに膜内タンパク質がはまり込む。 モザイク構造 ・ 細胞の種類によっては、糖鎖のついたタンパク質が膜内に入っている。 不透膜溶媒も溶質も通さない。 →ビニル膜 半透膜小さい分子(溶媒浸透圧が生じる理由 それではいよいよ浸透圧が生じる理由について説明しましょう。 ※ 実験をしたい方へ ここで用いる半透膜は、逆浸透膜のような細孔が非常に小さい膜や、細胞膜だと考えてください。セロハンではNa やCl - は通り抜けてしまいます。原形質分離げんけいしつぶんりplasmolysis 植物の細胞がその細胞液よりも浸透圧の高い液に入れられた場合,原形質の収縮が起り,細胞壁と細胞膜で囲まれた細胞質とが離れる現象。 この現象は, 液胞 のよく発達している細胞で特によく見ることができる

原形質流動と原形質分離の予備実験 自分のための日々の記録

生研 実験の紹介

6 14 微生物の観察 その1 原形質流動 Takakura Science

オオカナダモを使った実験 神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物 オオカナダモは理科の実験 観察材料としてよく使われる植物です ここではオオカナダモを使った細胞の観察を中心に その方法やポイント あるいは実際の観察例を紹介しましょう

高校生物

keirin 生物 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 原形質分離と植物細胞の等張液濃度 Ppt Download

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

高校生物 原形質流動に関わるもの 映像授業のtry It トライイット

高校生物 原形質流動に関わるもの 映像授業のtry It トライイット

実習4 原形質分離

実習4 原形質分離

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

第14回 日本人にしか理解できないグラフ 浸透圧 細胞体積相関 言いがかり高校生物

原形質分離 Corvet Photo Agency

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質分離の観察 サツキの花弁

生研 実験の紹介

オオカナダモを使った実験 神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物 オオカナダモは理科の実験 観察材料としてよく使われる植物です ここではオオカナダモを使った細胞の観察を中心に その方法やポイント あるいは実際の観察例を紹介しましょう

なぜ1番左の図は高張液なのにa B Cなのですか Clearnote

実験生物 7

ユキノシタの裏面表皮の赤い部分を高張液に浸した後 顕微鏡で観察すると原形質分 Clearnote

原形質分離 Corvet Photo Agency

原形質流動のとき 細胞小器官など と書いてあるうす茶色の楕円は葉緑体ですか Clearnote

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

高校生物の問題について質問失礼致します 光学顕微鏡と簡単な Yahoo 知恵袋

1

ユキノシタから耳ほじりの話へ 山野有情 雑草という名前の草は無い

細胞の原形質流動のしくみを解く 0年来の植物細胞の謎に迫る 京都大学

細胞質流動 の再現に成功 人工細胞を作って 細胞の仕組みを解明する Academist Journal

原形質流動は植物の大きさの決定因子である ライフサイエンス 新着論文レビュー

原形質流動 シャジクモなど 生物学実験 文系学生実験 教育プロジェクト 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター

ダウンロード済み オオカナダモ 細胞 大きさ シモネタ

原形質流動01 ムラサキツユクサおしべの毛 植物 写真素材 ストックフォトのアフロ

keirin 生物 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 原形質分離と植物細胞の等張液濃度 Ppt Download

細胞膜とは何か 原形質流動って 生きるものに魅せられて

keirin 生物 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 原形質分離と植物細胞の等張液濃度 Ppt Download

生物学2 細胞の構造と機能 高校生 生物のノート Clearnote

May

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

04 23 火 原形質分離と復帰の観察 3年 生物 随分暖かくなりました 朝 学校に着く頃 東の空では太陽がすでに高く上がっています 今朝未明に多く出現する こと座流星群 はどうだったのでしょう 早起きできず 目を覚ましたら明るくなっ

ユキノシタ原形質分離 聖ヶ丘の生き物ウォッチング

ユキノシタから耳ほじりの話へ 山野有情 雑草という名前の草は無い

原形質流動 シャジクモなど 生物学実験 文系学生実験 教育プロジェクト 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター

どうしてエタノールはずっと100パーセントなのですか また エタノール Yahoo 知恵袋

2

原形質分離 Wikipedia

04 23 火 原形質分離と復帰の観察 3年 生物 随分暖かくなりました 朝 学校に着く頃 東の空では太陽がすでに高く上がっています 今朝未明に多く出現する こと座流星群 はどうだったのでしょう 早起きできず 目を覚ましたら明るくなっ

2

原形質分離観察 バイオハックch

生物基礎の問題です 問3がわかりません 解説みても理解力なくて わかりません Clearnote

keirin 生物 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 原形質分離と植物細胞の等張液濃度 Ppt Download

原形質流動 シャジクモなど 生物学実験 文系学生実験 教育プロジェクト 慶應義塾大学 自然科学研究教育センター

ユキノシタで原形質分離の実験をしたという問題で 水分子とスクロース分子 Yahoo 知恵袋

keirin 生物 第1部 原形質分離と 植物細胞の等張液濃度 第1部 実験2 原形質分離と植物細胞の等張液濃度 Ppt Download

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

細胞質基質

原形質分離観察 バイオハックch

植物細胞と浸透圧の実験でユキノシタを使う理由はなんでしょうか ユキ Yahoo 知恵袋

高校生物基礎 細胞質基質の働き 映像授業のtry It トライイット

04 23 火 原形質分離と復帰の観察 3年 生物 随分暖かくなりました 朝 学校に着く頃 東の空では太陽がすでに高く上がっています 今朝未明に多く出現する こと座流星群 はどうだったのでしょう 早起きできず 目を覚ましたら明るくなっ

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

オオカナダモを使った実験 神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物 オオカナダモは理科の実験 観察材料としてよく使われる植物です ここではオオカナダモを使った細胞の観察を中心に その方法やポイント あるいは実際の観察例を紹介しましょう

2

ベストコレクション オオカナダモ 細胞 スケッチ シモネタ

原形質流動 細胞質流動 オオカナダモ 高校生物実験 Youtube

Etiqueta 原形質分離 Al Twitter

生研 実験の紹介

ムラサキツユクサを使った原形質分離の実験 広島大学 学術情報リポジトリ

高校生物

共同発表 植物の大きさを制御する新たな手法を発見 植物の原形質流動の本質的な役割を解明

久留米工業大学 教育創造工学科 授業風景 生物学実験

生物学 第2版 第5章 原形質膜の構造と機能 Japanese Translation Of Biology 2e By Better Late Than Never Medium

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質分離の観察 サツキの花弁

ユキノシタ 原形質分離 40倍速 Youtube

細胞膜とは何か 原形質流動って 生きるものに魅せられて

高校生物発展 の図で A B Cの液は全て互いに等張であ Yahoo 知恵袋

2

1

Etiqueta 原形質分離 Al Twitter

原形質流動 1 から 5 まで 答えを教えてください Yahoo 知恵袋

原形質分離 Corvet Photo Agency

4 こ さ 問題を解いたのですが 答えがなく困っております Clearnote

中学3年 理科s 原形質分離の観察 尚学館中学校 高等部

ユキノシタの裏面表皮の赤い部分を高張液に浸した後 顕微鏡で観察すると原形質分 Clearnote

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質分離の観察 サツキの花弁

生研 実験の紹介

生研 実験の紹介

実験生物 7

生物学 第2版 第5章 原形質膜の構造と機能 Japanese Translation Of Biology 2e By Better Late Than Never Medium

Etiqueta 原形質分離 Al Twitter

原形質流動は植物の大きさの決定因子である ライフサイエンス 新着論文レビュー

共同発表 植物の大きさを制御する新たな手法を発見 植物の原形質流動の本質的な役割を解明

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

植物細胞と浸透圧 ユキノシタ 高校生物実験 Youtube

ユキノシタ Wikipedia

0 件のコメント:

コメントを投稿